Con un aumento del 17%, è record storico per l’export agroalimentare italiano nel mondo che ha raggiunto i 60,7 miliardi di euro nel 2022 trainato dai prodotti simbolo della dieta mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti all’estero. I dati emergono dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi al 2022 che evidenziano un balzo a doppia cifra per l’alimentare nonostante la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi.

A livello generale la Germania resta il principale mercato di sbocco dell’alimentare con un valore di 9,4 miliardi davanti agli Stati Uniti con 6,6 miliardi che superano di misura – sottolinea la Coldiretti – la Francia che si piazza al terzo posto 6,5 miliardi. Risultati positivi anche nel Regno Unito con 4,2 miliardi che evidenzia come l’export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all’uscita dalla Ue. Tra i prodotti il re dell’export tricolore si conferma il vino per un valore stimato vicino agli 8 miliardi di euro nel 2022, secondo le stime della Coldiretti, grazie ad una crescita a due cifre delle vendite all’estero. Al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali con un volume di vendite all’estero che volano oltre i 7 miliardi di euro mentre al terzo ci sono frutta e verdura fresche con circa 5 miliardi e mezzo di euro di export, ma ad aumentare in modo consistente sono anche l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi.

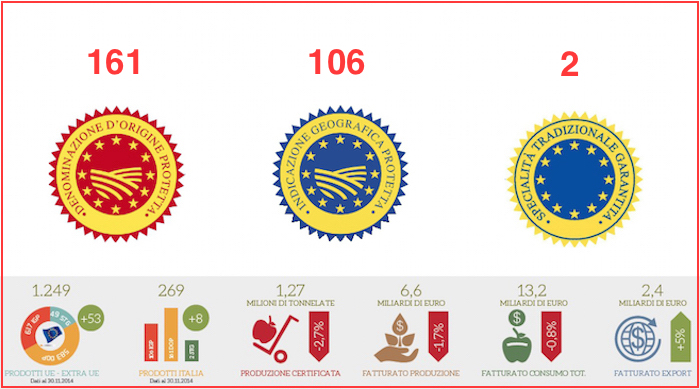

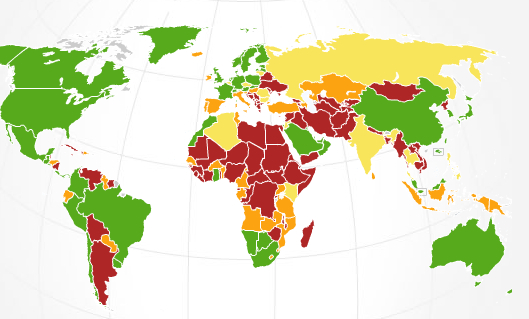

L’andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare – sottolinea la Coldiretti – con una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale il cui valore è salito a 120 miliardi, anche sulla spinta della guerra che frena gli scambi commerciali con sanzioni ed embarghi, favorisce il protezionismo e moltiplica la diffusione di alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. In testa alla classifica dei prodotti più taroccati secondo la Coldiretti ci sono i formaggi partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino fino al parmesan diffuso in tuti i continenti. Ma ci sono anche le imitazioni di Provolone, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina. Tra i salumi sono clonati i più prestigiosi, dal Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore e gli extravergine di oliva o le conserve come il pomodoro San Marzano. Ma tra gli “orrori a tavola” non mancano i vini, dal Chianti al Prosecco – spiega Coldiretti – che non è solo la Dop al primo posto per valore alla produzione, ma anche la più imitata. Ne sono un esempio il Meer-secco, il Kressecco, il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi, il Whitesecco austriaco, il Prosecco russo e il Crisecco della Moldova mentre in Brasile nella zona del Rio Grande diversi produttori rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco nell’ambito dell’accordo tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. Una situazione destinata peraltro a peggiorare se l’Ue dovesse dare il via libera al riconoscimento del Prosek croato.

A pesare sul Made in Italy a tavola nel mondo ci sono anche il probabile arrivo delle prime richieste di autorizzazione alla messa in commercio di carne, pesce e latte sintetici alla minaccia delle etichette allarmistiche sul vino fino al semaforo ingannevole del Nutriscore che boccia le eccellenze tricolori. Si tratta di un sistema di etichettatura fuorviante, discriminatorio ed incompleto che – sottolinea la Coldiretti – finisce paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta. I sistemi allarmistici di etichettatura a semaforo – continua la Coldiretti – si concentrano esclusivamente su un numero molto limitato di sostanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi e sale) e sull’assunzione di energia senza tenere conto delle porzioni, escludendo paradossalmente dalla dieta ben l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine.

“Il contributo della produzione agroalimentare Made in Italy alle esportazioni e alla crescita del Paese potrebbe essere nettamente superiore con un chiaro stop alla contraffazione alimentare internazionale” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini sottolineando che “serve cogliere l’opportunità del Pnrr per modernizzare la logistica nazionale ed agire sui ritardi strutturali dell’Italia sbloccando tutte le infrastrutture per migliorare i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo”.

“Essere a fianco della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo con un plafond da 50 milioni di euro testimonia la volontà di Intesa Sanpaolo di rappresentare il punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano – ha sottolineato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. Stiamo lavorando per valorizzare l’eccellenza della produzione alimentare dei distretti italiani e per supportare le aziende nel superare anche questo delicato periodo affiancando le molteplici realtà produttive nelle transizioni green e digitale e sui mercati esteri grazie ai nostri prodotti finanziari e alla consolidata esperienza dei nostri professionisti, riuscendo ad accompagnare oltre 1700 imprese nell’aggiudicarsi i bandi del PNRR per il settore agroalimentare”.

“Essere a fianco della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo con un plafond da 50 milioni di euro testimonia la volontà di Intesa Sanpaolo di rappresentare il punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano – ha sottolineato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. Stiamo lavorando per valorizzare l’eccellenza della produzione alimentare dei distretti italiani e per supportare le aziende nel superare anche questo delicato periodo affiancando le molteplici realtà produttive nelle transizioni green e digitale e sui mercati esteri grazie ai nostri prodotti finanziari e alla consolidata esperienza dei nostri professionisti, riuscendo ad accompagnare oltre 1700 imprese nell’aggiudicarsi i bandi del PNRR per il settore agroalimentare”.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo ha commentato: “Si conferma il successo all’estero dei prodotti agroalimentari italiani, anche in un contesto delicato come quello attuale. In questi mesi stiamo concentrando il lavoro dei professionisti della Direzione Agribusiness nel dialogo attento e continuo con le aziende del comparto agroalimentare proprio per supportarle nel far fronte alla carenza delle materie prime e alle dinamiche inflattive. In parallelo stiamo potenziando anche gli interventi per rendere concrete le transizioni green e digitale cogliendo le opportunità dei bandi del PNRR, così come l’accesso ai mercati esteri grazie ai nostri prodotti finanziari dedicati”.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo ha commentato: “Si conferma il successo all’estero dei prodotti agroalimentari italiani, anche in un contesto delicato come quello attuale. In questi mesi stiamo concentrando il lavoro dei professionisti della Direzione Agribusiness nel dialogo attento e continuo con le aziende del comparto agroalimentare proprio per supportarle nel far fronte alla carenza delle materie prime e alle dinamiche inflattive. In parallelo stiamo potenziando anche gli interventi per rendere concrete le transizioni green e digitale cogliendo le opportunità dei bandi del PNRR, così come l’accesso ai mercati esteri grazie ai nostri prodotti finanziari dedicati”.

![Infografic Export_Euler Hermes[1]](http://instoremag.it/files/2014/10/Infografic-Export_Euler-Hermes1-300x216.jpg)